… aber du hast immer noch so ein komisches Gefühl, dass dein zukünftiger Schwiegersohn sein Geld als Blogger verdient.

… aber du glaubst eigentlich immer noch nicht, dass jemand durch Spielen von Computerspielen echtes Geld verdient.

… aber du verstehst nicht, wieso Digitalisierung die Erwartungen deiner Kunden verändern sollte.

…aber du fragst Dich, warum die Marke, die du vor zwanzig Jahren erfolgreich etabliert hast, plötzlich Wettbewerber hat, die vor zwei Jahren noch niemand gekannt hat.

… aber du erwartest trotzdem, dass deine Mitarbeiter ihre Aufgaben immer perfekt erledigen.

… aber du fühlst Dich immer noch irgendwie intellektuell überlegen, wenn du morgens durch Deine gedruckte Tageszeitung blätterst.

… aber du willst deine CD-Sammlung doch gerne weiter behalten.

… aber du glaubst immer noch, Deine Kinder könnten sich im Internet nicht weh tun.

… aber du wunderst dich immer noch, wie die früher vereinzelten Verrückten jetzt plötzlich alle zusammenfinden.

Sind wir wirklich so digital wie wir glauben?

Natürlich haben wir alle das Gefühl, bei der digitalen Transformation ganz vorne mit dabei zu sein: Wir schreiben schon lang keine Briefe mehr, chatten statt zu telefonieren, gehen nicht mehr ins Kaufhaus sondern bestellen bei Amazon, buchen Parkschein und Busticket mit dem Handy, bezahlen an der Supermarktkasse lässig mit der AppleWatch, und brauchen dank Netflix auch fast kein Großelternfernsehen mehr.

In Job und Ausbildung hat uns Covid 19 dazu gebracht, Business-Meetings, Vorlesungen und Schulunterricht online durchführen zu können (auch wenn letztere hier sicher noch Nachholbedarf haben). Und der ein oder andere analysiert auch schon seine Produktions- und Vertriebsdaten mit KI-Tools und erhält dadurch neue und oft überraschende Einsichten.

Trotzdem bleibt die Frage: Haben wir wirklich ganzheitlich verstanden, was die aktuelle digitale Transformation alles mit sich bringt? Wie sie sich von der Digitalisierung wie wir sie aus den letzten Jahrzehnten kennen unterscheidet, welche Chancen und Risiken sie birgt? Aber auch, welchen kulturellen und gesellschaftlichen Wandel sie mit sich bringt? Und sind wir wirklich bereit, uns auf diese Veränderungen einzulassen und sie vielleicht sogar voranzutreiben – oder versuchen wir insgeheim nicht doch an manchen Stellen, den uns vertrauten Status Quo aufrecht zu erhalten?

Was ist denn jetzt eigentlich so anders?

Unter Digitalisierung versteht man – über Industrie, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft hinweg – die Veränderung existierender Produkte und Prozesse durch digitale Technologien, die von deren einfacherer Anwendung über eine Anreicherung von Inhalten und Funktionen bis zur ihrer vollständigen Ablösung durch gänzlich neue Lösungen reichen kann.

Rückblickend kann die Erstellung und Bearbeitung von Texten, Tabellen, Bildern, Zeichnungen, Musik und Videos auf Computern als erste Stufe der Digitalisierung gesehen werden. Die weltweite Vernetzung dieser Computer, zunächst stationär, dann auch mobil, stellt Stufe zwei und drei der Digitalisierung dar und hat zu neuen völlig neuen Dimensionen in Kommunikation und Kooperation geführt. Als vierte Stufe haben die sich erdrutschartig verbreitenden Smartphones nicht nur dazu geführt, dass ihre Nutzer jederzeit und überall auf das Internet zugreifen können; sie haben vor allem über ihre Kameras, Mikrofone und Positionssensoren und den massenhaften Upload der von diesen erzeugten Daten verhaltens- und standortbezogene Angebote ermöglicht.

Jede einzelne dieser Stufen hat dabei nicht nur neue Lösungen und neue Player hervorgebracht, sondern insbesondere auch das Ende vieler lange etablierter Produkte, Unternehmen und Berufszweige eingeläutet. Zu den Opfern der ersten Stufe gehören beispielsweise die Hersteller von Kameras, Tonbänder, Schreibmaschinen oder allem, was zum technischen Zeichnen nötig war. Die zweite und dritte Stufe haben das konventionelle Postwesen, Telefax oder Ferngespräche massiv eingeschränkt, Dienste wie Telex komplett abgeschafft und Datenträger wie Disketten, CDs oder DVDs überflüssig gemacht. Stufe vier hat über Location Based Services vielen konventionellen Dienstleistern das Wasser abgegraben, beispielsweise den Taxiunternehmen durch App-basierte Ride Hailing Dienste.

Die fünfte Stufe, in der wir uns aktuell befinden (was nicht heißen soll, dass die vorangegangenen Stufen auch nur halbwegs abgeschlossen wären), ist technisch definiert durch die Möglichkeit, riesige Mengen an von der weltweit wachsenden Zahl von Computern, Smartphones, vernetzten Fahrzeugen und weiteren Dingen kontinuierlich bereitgestellten Daten zu sammeln und zu strukturieren (sog. „Big Data“), um sie dann mit Hilfe von KI-basierten Analytics Tools zielgerichtet zu analysieren und dadurch zu neuen, wertvollen Informationen zu kommen: Von welchen Rahmenbedingungen hängt wirklich ab, ob ein bestimmtes Produkt gekauft wird? Welche Funktionen eines Fahrzeugs werden tatsächlich am häufigsten genutzt – und welche gar nicht? Welche Inhalte einer Website sind attraktiv und führen zum online Kauf – und welche eher nicht? Aus solchen Analysen lassen sich zum einen kunden- und anforderungsgerechte Angebote ableiten (wie das bekannte „Kunden, die Produkt X gekauft haben, haben auch die Produkte Y und Z gekauft“); es lässt sich insbesondere aber auch mit immer höherer Genauigkeit das Verhalten von Menschen und technischen Systemen voraussagen. Das gilt für die erfahrungsbasierte Prognose von Verkehrsstaus, von Instandhaltungsbedarfen von vernetzten Maschinen, Anlagen oder Fahrzeugen oder auch von menschlichem Fehlverhalten. In der Medizin unterstützt die Datenanalyse die Früherkennnung von Krankheiten, im Finanzwesen die Voraussage von Markt- oder Kursbewegungen. Und manche Online-Händler behaupten sogar, sie könnten aus der Analyse des Kaufverhaltens einzelner Kunden nicht nur deren zukünftige Bedarfe voraussagen, sondern durch Vergleiche von Verhaltensmustern beispielsweise auch eine Ehescheidung prognostizieren, bevor die Beteiligten die Entscheidung überhaupt getroffen haben.

Neben all diesen technischen Möglichkeiten bringt die Digitalisierung aber gerade in dieser aktuellen Stufe auch noch eine bedeutende gesellschaftliche Veränderung mit sich: Die Ausbildung einer „Digital Culture“, dem Arbeits- und Lebensstil einer Generation, die mit der Digitalisierung groß geworden ist (sowie auch einiger Älterer, die diesen Stil übernommen haben), und der sich vom bisher Üblichen deutlich unterscheidet – wie folgende Beispiele illustrieren sollen:

- Geringe Produkt- und Markenbindung. Wer mit „one click in“ schnell kauft, ist auch mit „one click out“ genauso schnell wieder weg. Es wird nicht erwartet, dass Treue belohnt wird. Neue Anbieter am Markt werden eher mit Interesse und Enthusiasmus denn mit Skepsis und Zweifeln hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit betrachtet. Das gilt auch für die Treue dem Arbeitgeber gegenüber.

- Breiter Informationsstand: Kunden sind nicht nur zu den Produkten und Dienstleistungen, für die sie sich interessieren, umfassend informiert, sondern auch zu deren Anbietern. Oft wird keine Kaufberatung benötigt, weil der Kunde sich vorab so gut informiert hat, dass er vom fraglichen Produkt mehr weiß als der Verkäufer. Dabei sind Digitals werteorientiert, hellhörig, und sensibel: Wer in Internetforen mit der Ausbeutung lokaler Arbeitskräfte oder der Verursachung von Umweltschäden in Verbindung gebracht wird, ist trotz inhaltlich attraktiver Angebote schnell wieder aus dem Rennen.

- Feedbackkultur: Digitals sind es gewohnt, schnell und unkompliziert Feedback zu bekommen und auch zu geben. Ein like hier, drei von fünf Sternen da. Dass die Erfahrungen eines unzufriedenen Kunden bereits Minuten später samt aller Emotion weltweit lesbar in entsprechenden Internetforen und Netzwerken steht, und wie man darauf am besten regiert, ist für viele etablierte Unternehmen immer noch Neuland.

- Transparenz: Wer von Digitals personenbezogene Daten verwenden möchte, sollte nicht auf deren schnelle Zustimmung hoffen, sondern klar den Mehrwert herausarbeiten, den diese durch die Überlassung ihrer Daten bekommen. Wer Digitals führen möchte, sollte seine Erwartungen klar und deutlich formulieren und sich an Vereinbarungen halten.

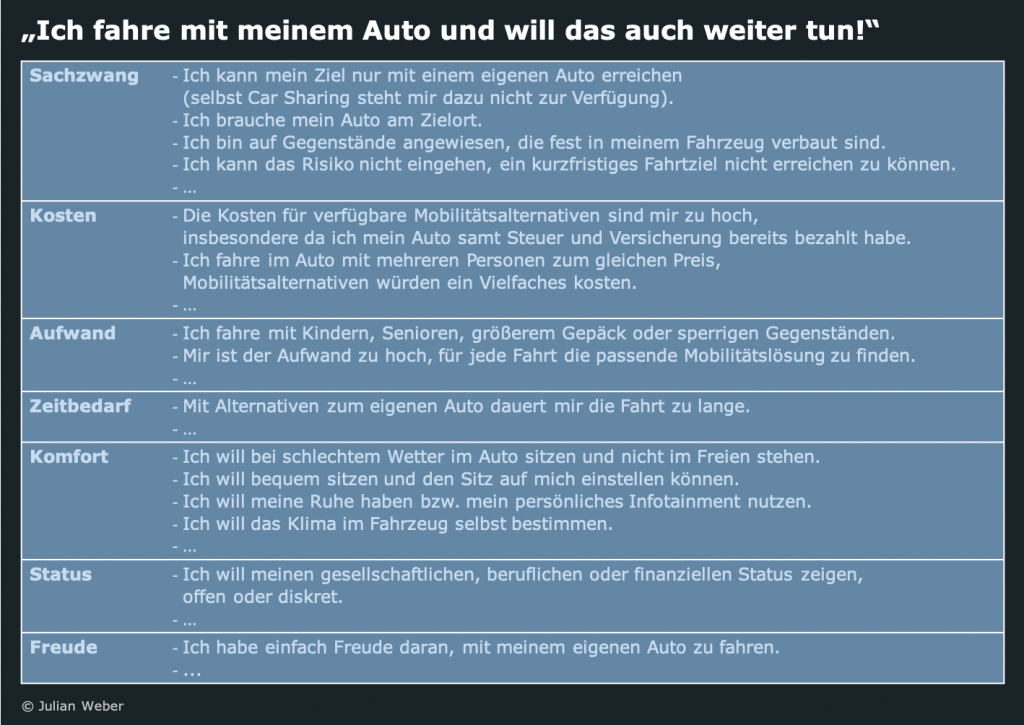

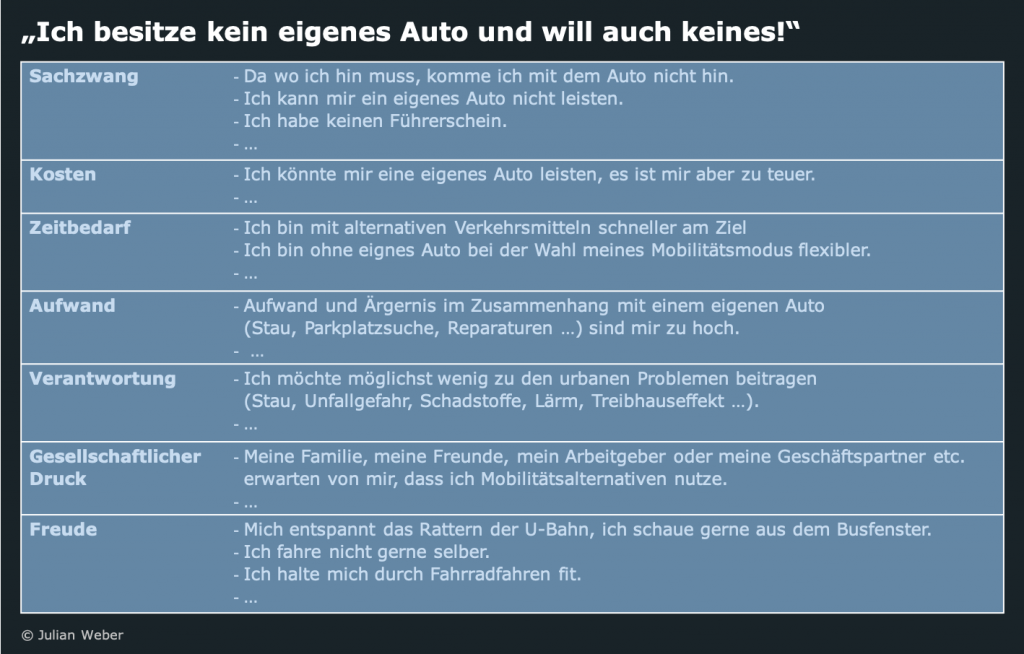

- Nutzen statt besitzen: Wer mit Streaming-Diensten statt eigener CD- oder DVD-Sammlung groß geworden ist, hat auch z.B. bei Werkzeugen, Autos oder Fahrrädern weniger das Bedürfnis, diese besitzen zu müssen. Digitals sind allen Arten von „X as a Service“ gegenüber deutlich aufgeschlossener.

Warum ist das für Unternehmen nun so relevant: Weil sie mit diesen Digitals heute in vierfacher Hinsicht konfrontiert werden: Als aufgeklärte Kunden ihrer Produkte und Dienstleistungen, als anspruchsvolle und nicht uneingeschränkt loyale Mitarbeiter und Führungskräfte, als sachbezogene Politiker und Gesetzgeber, die den gesetzlichen Rahmen für digitale Produkte und Prozesse vorgeben, und last but not least als kritische und eher themen- als parteiorientierte Wähler dieser Politiker. Sich intensiv mit den Inhalten und Auswirkungen der Digital Culture auseinanderzusetzen ist für Unternehmen deshalb strategisch ein absolutes Muss.

Welche Chancen, Risiken und Veränderungen ergeben sich daraus?

Die Möglichkeit, das Verhalten von Menschen und Systemen zu prognostizieren, bietet ganz offensichtlich eine Vielzahl von unternehmerischen Chancen: Wer genau weiß, was der Markt sich wünscht, wie seine Produkte jeweils tatsächlich genutzt werden und in welchem Zustand sie sich gerade befinden, und somit seinen Kunden individuelle Service- und Produktangebote machen kann, ist nicht nur dem Wettbewerb gegenüber klar im Vorteil, sondern kann auch über den gesamten Wertschöpfungsprozess von der Entwicklung über Produktion und Vertrieb bis hin zu Service und Recycling seine Kapazitäten deutlich zielgerichteter planen und einsetzen:

- Zielgerichtetes Produktmanagement inkl. individueller Produkt- und Serviceangebote

- Anforderungsgerechte Produktauslegung (keine Über- oder Unterdimensionierung)

- Früherkennung von Konstruktions- Produktionsfehlern

- Individuelle Prognose von Wartungsbedarfen

- Erkennung von Reparaturbedarfen

- Geregelte Rücknahme / Recycling am Lebensende

Gerade weil dadurch in Summe die Attraktivität der Angebote für die Kunden so enorm steigt, werden Wettbewerber, die den Einstieg in diese Technologien und die Nutzung ihrer Potenziale versäumen, relativ schnell den Anschluss verlieren. Ein in der Euphorie über die offenkundigen Chancen häufig übersehener Aspekt, der die gewünschte digitale Transformation im Unternehmen nicht nur aufhalten, sondern auch zum Scheitern bringen kann, ist die Unternehmens- und Führungskultur. Während der digitale Wandel in der Gesellschaft bereits vergleichsweise breit verankert ist, tun sich Führungskräfte und Mitarbeiter etablierte Unternehmen damit offensichtlich häufig immer noch schwer. Die Nutzung von Big Data und KI und den damit verbundenen digitalen Wandel sehen sie teilweise als massive Bedrohung ihrer oft mühsam erarbeiteten Rolle und Bedeutung im Unternehmen, wobei drei Aspekte der Angst im Vordergrund stehen:

- Entwertung des persönlichen Erfolgs: Viele Führungskräfte und Spezialisten sehen die etablierten – und ja erfolgreichen – Produkte, Prozesse und Vorgehensweisen der Vergangenheit als mitursächlich für ihren persönlichen Erfolg und mögliche Veränderungen als Versuch, diesen zu entwerten, sowie als Verrat an den eigenen Werten.

- Verlust von „Herrschaftswissen“: Grundlage der Nutzung von Big Data und Analytics im Unternehmen ist die Zusammenführung aller verfügbaren Daten in einem für alle Beteiligten zugänglichen Data Lake oder Digital Twin. Doch genau diese Offenlegung wird als Gefahr gesehen. „Nur meine Abteilung und ich ermitteln die genauen Vertriebszahlen. Wer wissen möchte, wie viele welcher Produkte in welchen Märkten verkauft wurden, muss zu mir kommen, und mich darum bitten. Einen Teufel werde ich tun und diese Daten jetzt einfach so für alle bereitstellen. Da würden ja auch unsere Fehler sofort für alle transparent.“

- Wegrationalisierung des eigenen Arbeitsplatzes: So wie in der Fertigung durch Automatisierung werden durch den Einsatz von Big Data und Analytics auch in anderen Bereichen Arbeitsplätze überflüssig – hier allerdings die von Spezialisten und Führungskräften. Die Abschätzung und Prognose etwa von Vertriebs- oder Nutzungsdaten oblag in den Unternehmen lange Zeit hochspezialisierten und hochangesehenen Abteilungen, deren Expertise nun in immer stärkerem Maße durch leistungsfähige Analytics-Tool ersetzt werden kann – die die erforderlichen Prognosen zudem auf Knopfdruck, jederzeit und nachvollziehbar generieren.

Was tun?

Soll die digitale Transformation nachhaltig erfolgreich sein, darf sie deshalb nie auf die Einführung neuere IT-Technologien beschränkt bleiben, sondern muss im Sinne eines von der Unternehmensführung vorgegebenen und vorgelebten Change-Programms auch die erforderliche Veränderung der internen Prozesse sowie der Unternehmenskultur vorantreiben. Dazu gehört, Verständnis und Perspektiven zu schaffen, und durch Qualifizierung die persönliche Veränderung jedes Betroffenen individuell zu unterstützen. Dazu gehört aber auch, konsequent mit denjenigen Führungskräften umzugehen, die sich dem Wandel aus persönlichen Gründen verschließen und damit letztlich auch die für den Wandel und den langfristigen Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit erforderlichen Entscheidungen nicht treffen.